富士山レーダーも

大成建設の仕事です。

富士山レーダードーム(富士山測候所)

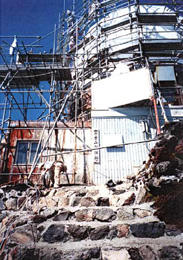

大成建設が施工し、37年間に渡って台風などの観測に大活躍をしてきた富士山レーダードーム(富士山測候所)が、気象衛星の発達と老朽化によりその役目を終え、解体され、2004年4月24日山梨県富士吉田市で体験学習施設「富士山レーダードーム館」として生まれ変わりました。

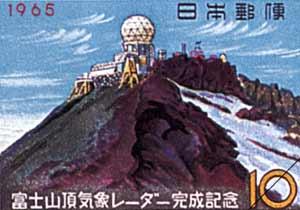

富士山頂に建つ富士山レーダー(富士山測候所)は、東京五輪の年1964年10月に設置された、当時世界最高の高さにあった気象用レーダーです。その工事は大成建設によって行われました。

2年の工期とはいえ短い夏の間しか出来ない工事、標高3776メートルの地への資材運搬の難しさと作業員を苦しめる高山病など、数々の困難を乗り越えて作られたこのレーダーも、衛星観測の発達と老朽化から1999年にその役目を終えました。

この解体工事も施行と同じく当社が行っています。富士山頂の短い夏の間にすべての解体工事を終えるべく、工事は順調にそして安全に進められました。

標高世界一の気象レーダー「富士山レーダー」

社内報「たいせい」2001年6月号 「社史探訪」より

厳冬期の調査を決行

標高3,776mの富士山頂に気象レーダーを設置すること、それは気象関係者にとって長年の悲願だった。富士の山頂に気象観測施設を設置すれば、レーダー探知半径が広がり、南方洋上から接近してくる台風を早期に発見できるようになる。そうすれば、昭和34年、死者・行方不明者5,101名を出した伊勢湾台風のような甚大な被害を未然に防ぐことができるからである。

昭和38年2月、レーダー設備を担当する三菱電機(株)と当社では、気象庁によるレーダー設置工事受注に向け、頂上の剣ヶ峰から東京の気象庁までレーダー電波が届くことを実証するための調査を行った。また、剣ヶ峰の地盤がレーダードーム建設に適しているかどうかを測量・調査する必要もあった。スケジュールの都合上、厳寒期の調査となったが、真冬の富士山は雪はもちろん強風による危険性も高い。

高山病にもかかるので、よほどの物好 きでなければこの時期に富士山に登ろうとする者はいなかった。

写真提供:三菱電機(株)

しかも、昭和38年というのは、全国的に雪の多い年で、アイゼンをはいて山に登るだけでも困難な上、竜巻が同時に3,4個発生することもあり、まさに命がけであった。

高山病と闘いながら完成

調査が終わり、設置場所の標高、緯度・経度、探知半径、送信出力といずれも当時世界一となる気象レーダー設置が可能なことが実証されると、当社グループが富士山レーダー建設工事を受注。すぐさま工事にとりかかった。

資材の運搬のためにブルドーザー用道路をつくったが、型枠などの大きな資材や生コンクリートなどを運ぶために、ヘリコプター(11人乗り4機、 33人乗り1機)も活用した。しかし、富士山頂付近は乱気流が渦巻く危険地帯で、ベテランのパイロットですら決死の思いで操縦桿をにぎったという。

富士山頂は気圧が低く、酸素は地上の約7割。高山病にかかると、脳に酸素が届きにくくなり、脳が手足に指令を出しても、実際の体の動きが異なってしまう。そして常に頭痛がする。さらに雷が、この世のものとは思えないほどすさまじい音で落ちる。したがって、かなりの賃金を得ていても、作業交代のために一度下山すると二度と戻らない作業員が多かったという。そのため、延べ10日間以上働いた作業員の名を銅板に刻み、後世に残すことを約束し、工事は進められたのである。

山頂で作業ができるのは、比較的気候の穏やかな6月末~9月中旬まで。雷雨や強風により昭和38年の実労働日数は約30日。しかし翌39年は天候に恵まれて工事が進み、この年にレーダー棟は完成した。これだけの悪条件ながらも、けが人は一人も出なかった。

時を経て、昭和52年に気象衛星「ひまわり」が打ち上げられた。さらなる高精度の観測が可能になり、平成11年11月、富士山レーダーは老朽化もあって、その役割を終えることになった(現在富士山測候所で計測は続行中)。

- ※新田次郎著『富士山頂』は、当時、気象庁測器課長で、この工事のリーダーであった新田氏が、工事の苦難の様子を描いたもので、昭和45年に石原裕次郎主演で映画化もされています。

大成建設OBに聞く

「つくるんだ」ただその一念で

伊藤 庄助さん(レーダー棟建設時:次席、観測庁舎建設時:作業所長)

なにしろまともに登山もしたことがないのに、いきなり真冬の富士でしたからね。高山病に苦しみながら測量しましたが、口で説明してもあのつらさは伝えきれるものではありません。工事が始まり、ヘリで山頂に向かうときなど、激しい気流に巻き込まれてヘリが墜落しそうになり、死を覚悟したこともありました。私はとにかく「つくるんだ、つくらなきゃいけないんだ」という一心で、文字通り命を投げうって工事に取り組みました。この工事を経験して、自然に対する畏敬の念も芽生えました。大自然に対しては人間はちっぽけなものであり、謙虚になると自然はよく見えてくる、教えてくれることを体験しました。

私もそうですが、この工事にかかわった人の中には毎年富士山に登る人も多いと聞いています。建設会社の社員として、社会に役立つ施設をつくったことは私の大きな自信となりました。工事に従事した社員および作業員の皆さんに、あらためて感謝の気持ちを表したいと思います。