芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

品川シーズンテラス

「都市開発」

「都市開発」。

並みいるゼネコンの中で、もっとも大成建設が得意とし、もっとも自負する分野だ。

10年1事業と言われるこの大仕事に、情熱を掛け、運命を賭け、まちづくりに駆け回る人々がいる。

今回は、国際ビジネス拠点として成長する品川に新たなランドマークとして誕生した品川シーズンテラスプロジェクトに携わった担当者を紹介する。

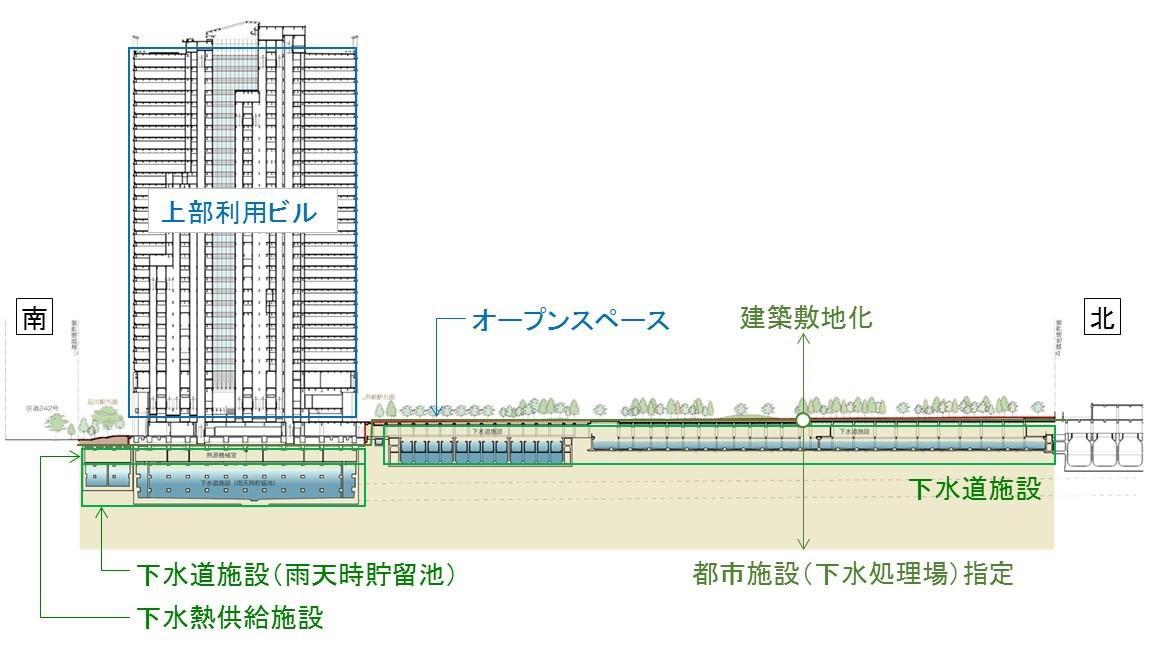

芝浦水再生センターの上部に3.5haの巨大緑地が出現

品川シーズンテラスの北側にある3.5haの巨大緑地に子供たちの歓声が響いた。今日は、ウォータースライダーのイベントだ。この緑地には、四季折々に花が咲き、紅葉するさまざまな樹木が植えられオフィス入居者や近隣の住民たちの憩いの場となっている。また、品川シーズンテラスの開業以来、ヨガ、ランニング、ハロウィン、映画上映等さまざまなイベントが行われるほか、ドラマの撮影等も行われ、品川の新名所となっている。実は、この緑地の下には、東京都下水道局の芝浦水再生センターの水処理施設があるのだが、それに気がつく人は少ない。

『これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点品川』の街づくりの一翼を担う

品川港南エリアは、1998年の品川インターシティ開業、2003年の東海道新幹線品川駅開業・品川駅東西自由通路供用開始・品川グランドコモンズ開業により、それまでの工場・倉庫街からビジネス拠点に激変している。さらに、2020年JR山手線・京浜東北線新駅開業、2027年リニア中央新幹線開業も予定されている。こうした動きを踏まえ、東京都は、上位計画である「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン2014」において品川エリアの位置づけを大手町・丸ノ内・有楽町地区に並ぶ拠点として格上げし、「これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点」として位置づけている。

一方、東京都下水道局は、老朽化した下水道施設を順次更新していく計画を進めており、施設の再構築にあわせて、その上部を品川エリアの街づくりへの貢献として上部開放するとともにビジネス拠点として有効活用する方策について検討を重ねていた。このような背景のもと、2008年7月東京都下水道局により「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用者公開募集」が行われることとなった。

大成建設都市開発本部 公民連携プロジェクト部(当時) 原田憲雄は公開募集が実施される以前より品川エリアの将来性に着目し、当該エリアの将来像について研究を重ねていた。公募開始となると本プロジェクト担当となり、提案書の取り纏めに陣頭指揮を執ることとなった。

「単なるオフィスビル計画の提案ではなく、水再生センター上部での巨大なランドスケープ計画、下水道未利用エネルギーの活用などの環境配慮計画、地下の下水道施設を含めた維持管理計画、施工計画・工程、事業計画、都市計画等の開発手続きの検討など、提案を求められている事項は多岐にわたりました。このため、当社の総力を挙げてというぐらい多数の部門の協力を得て、提案書のとりまとめを行いました。」(原田)

3つのコンソーシアムが名乗りを上げ、2008年12月に入札提案書を提出した。その後、プレゼンテーションを経て厳しい審査の結果、企画・設計点1位、価格点1位、トータル1位で2009年3月大成建設を含む民間事業者グループが本件を落札することに成功した。

落札後、東京都と民間事業者間で基本協定書が締結され、官民一体となってビックプロジェクトに臨む体制が整った。

前例のない開発スキームを構築する

本事業の最大の特徴は、都市施設である下水道施設の上部を有効利用して民間の業務・商業ビル、緑地を整備することにある。これまでは都市施設の敷地内で下水道施設ではない民間の業務・商業ビルを建設することは不可であった。これに対して2000年に創設された「立体都市計画制度」によりこれが可能となっていたが、実際の事業で適用されたことがなく、東京都も事業者も手探り状態で検討することとなった。

前例のない開発スキームを具現化する行政との蜜な折衝を行ったのが原田である。

「下水道施設の都市計画等は、行政側の決定事項です。このため当初は民間事業者からいろいろ提案されることに違和感があったようですが、だんだんと関係者の理解を得、協力関係を築いていきました。こうして日本で初めての「下水道施設の立体的範囲」を設定する手法(立体都市計画)を具現化していきました。」(原田)

2011年10月には無事都市計画決定がなされることとなった。

官民協働プロジェクトをマネジメントする

都市計画決定がなされた後の次の山場は、施設の企画・設計、工事である。 今回の施設の特徴は、上部の業務商業ビルは民間事業者発注の建築工事、下部の下水道施設及び接続する人工地盤工事は東京都発注の土木工事として分離発注された点である。公共土木と民間建築の異分野の専門家が協働し、設計・建築確認を行い、所定の工期に納め、開業まで導く必要があった。

この担当として白羽の矢が立ったのが大成建設都市開発本部 公民連携プロジェクト部(当時)田村 勝紀である。

「私は公民連携プロジェクト部に配属になる前は、工事部門で海外の空港工事のプロジェクトマネジメントを担当しておりました。空港工事は建築・設備・土木・その他の特殊工事が複雑にからみネットワークをなしており、適切にマネジメントしないと完成しません。本事業においても、民間事業者が発注する部分のみならず、官発注の工事も同時に完了しないと施設の完成検査がおりませんでした。当時の経験が今回の事業に活かされました。」(田村)

まずは東京都とともに本事業の完成に関連する整備物を1つ1つ洗い出す地道な作業を進めていった。さらにそれらの設計・調達・工事・検査等のスケジュールを確認し、ネットワーク工程に落とし込んでいった。当該ネットワーク工程の重要な節目を事業マイルストーンとして抽出し、2011年5月に東京都下水道局と民間事業者グループで締結した実施協定書の中に規定した。

「実施協定書に記載された事業マイルストーンは必達でした。東京都と民間事業者からなる定例会議にてすべての整備物の設計、調達、工事の進捗をモニタリングすることとしました。取り合いがある部分はお互いの利害が対立することもありましたが、腹を割って話しながら1つ1つ課題を克服したことが所定の工期を守ることに繋がりました。」(田村)

采配は見事に当たり、2015年2月末、実施協定書に記載された事業マイルストーンと寸分違わないスケジュールで本事業に係る全整備物が竣工することとなった。

複雑なスキームを形にする、地域住民の思いにこたえる

「田村さんがハード系(設計・施工・監理)の主でしたので、私はソフト系(事業・契約)の主になるべくがんばりました。」、そう語るのは大成建設都市開発本部 公民連携プロジェクト部(当時)渡辺 悠子である。

本事業は、官と民の等価交換事業であり、かつ等価交換後の東京都所有床を民間にマスターリースするスキームである。

「建物が民間発注部分と官発注部分に分かれている中での等価交換を会計上、税法上いかに整理するか苦労しました。また、オフィス床は東京都の区分所有床と民間の区分所有床を一体的に運用するスキームとするため施設の管理運営契約とマスターリース契約をいかに合理的に建て付けるかについて工夫を重ねました。」(渡辺)

複雑な契約を取り纏める一方で、渡辺は東京都と共同して人工地盤上部の緑地整備に関する地域住民とのワークショップ開催の担当となる。ワークショップには、地域の町会長、保育園、小学校PTA代表メンバー等が参加し、活発に意見を交換することとなった。

「このプロジェクトで整備する3.5haの巨大な緑地を地域の憩いの場・コミュニティを育む場とするため、東京都下水道局と民間事業者の考えだけでなく、利用する住民の方々の意見も取り入れて作りたいと思いました。この意見交換の中で遊具などを置かない広大な広場・高低差を生む築山・噴水などが作られることになりました。」(渡辺)

住民の意見も反映された人工地盤緑地は、今では地域の子供たちが走り回るなど、住民の憩いの場となっている。

全事業関係者が1つのチームになる

原田、田村、渡辺の3人は久しぶりに品川に集まった。

3人が見つめる先にある緑地は、ランチを楽しむオフィスワーカーや散歩する親子連れでにぎわっている。緑地に面して設置した商業ゾーンも押し寄せる人たちで活況だ。施設の中に入りスカイボイドを見上げると太陽光自動追尾型採光システムを介して自然光が降り注いでいる。オフィスロビーでは入居企業の方々・入居企業へと訪問するビジネスマンが間断なく行き交っている。

「私たちがめざした、訪れる人に潤いを与え、コミュニティを育み、地域社会とのつながりを広げる緑地を創出するという当初の目標が徐々に現実のものになってきたと思います。」(渡辺)

「オフィスは竣工2年でおおむね満室稼働になり、賃貸事業成立の目途が立ってきました。東京都床をマスターリースしているため、東京都にとってもメリットのある、官民がウィンウィンな事業となりました。」(田村)

最後に原田に本事業の成功の秘訣について聞いた。

「本事業の成功の鍵はチームワーク、それぞれ個性のあるタレントが1つの目標のもと集まって知恵を絞る。官民、事業者・設計者・施工者・運営者等立場の異なる人たちが集まり互いを尊重し、1つのチームとしてまとまることができたことが本事業の成功に繋がったのだと思います。」(原田)