ニホンヤマネと大成建設 Vol.03

野生生物と共生できる世界を目指して

※こちらの記事は2013年に公開されたものです。

日本の道路の総延長は、地球を約30周する長さ

私たちはいつも便利に道路や鉄道を利用しています。毎日あらゆる産業は流通の手段として道路や鉄道を利用しており、人間社会になくてはならないインフラです。私たち建設業もその建設に貢献してまいりました。

一方全体を俯瞰してみますと、日本の道路の総延長は約127万km、地球を約30周する長さです。鉄道の路線長も約2.7万kmあります。また日本は世界有数の森林国で、国土の68%が森林です。ですから森林を分断する道路や鉄道が多いのも否めません。

さて、このような場所では多くの哺乳類や両性類、爬虫類、昆虫、場合によって鳥類などが、道路を横断する際事故にあったり、渡れなかったりしています。みなさんも一度は車と生き物の衝突事故や轢死(ロードキル)を目撃されていると思います。

道路を建設する際には、それぞれの生き物にとって適切な経路を人工的に確保することが求められていますが、十分とは言えません。

アニマルパスウェイ研究会の成果と新たなチャレンジ!

アニマルパスウェイ研究会では特にほとんど顧みられていない樹上性の哺乳類であるニホンヤマネ(天然記念物)やニホンリス(地域によっては絶滅が危惧される個体群)などを対象に、その保全策として森をネットワーク化する方策「アニマルパスウェイ」の設置と普及を目指しています。

もともと動物の経路は無数にあったものと思われますが、その一部を補完することが可能ならば遺伝子の劣化による絶滅を免れるのではないかと思いますし、餌場を広げることにもなります。アニマルパスウェイのモニタリング映像を観察していますと、樹上に棲む多くの昆虫も利用していますので、森林の生物多様性にも貢献できるのではないかと思っています。

アニマルパスウェイは道路を新設するときに設置できればそれに越したことはありませんが、既存の道路に後から建設することも可能です。なるべく安価にできるよう、既存の材料を使っておりますので、難しいものではありません。一番重要なのは適切な場所を選ぶことです。十分に事前調査を行って適地を選ばないと、折角つくっても野生生物が利用できず、何にもなりません。

無事に設置したあとは、何らかの方法で、どのような野生生物が・どんなふうに利用しているかをモニタリングすることです。

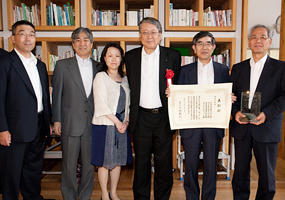

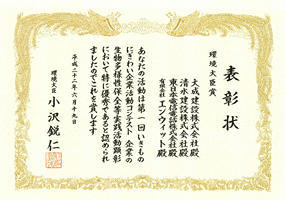

アニマルパスウェイ研究会の今までの成果が讃えられ、2008年には土木学会で環境への研究活動や実績に対して与えられる「環境賞」を受賞し、2010年のCOP10の年には第1回いきものにぎわい企業活動コンテストで「環境大臣賞」をいただくことができました。私たち大成建設が参加するアニマルパスウェイの活動が、社会から評価された結果と思います。

2012年5月には、樹上性の野生生物のためのアニマルパスウェイを全国に普及させたいという思いから、アニマルパスウェイ研究会では個人の会員を中心に一般社団法人「アニマルパスウェイと野生生物の会」を創設しました。全国で問題意識をもつみなさんとネットワークを形成し、この活動を波及させていきたいと思います。

人間と野生生物の暮らしを近づけることも、アニマルパスウェイの役割です

ニホンオオカミの絶滅や森林環境の変化によりシカやイノシシ、ツキノワグマ、ヒグマなどが人間の生活の場と近接し、農林業との軋轢を生じています。また道路や鉄道での衝突事故も多発しています。ヒトと野生生物はもともと自然の中で一緒に生活していたものですが、人口の増加によりヒトが野生生物の住処を侵食してきたことによります。

海外では市街地の公園や住居のそばにも多くの樹上性の動物が棲んでいる光景が知られています。本来、人間生活と野生生物の住まいを分けて考えるべきではないと思います。人間に少しでも危害が与えられれば害獣となって、場合によっては射殺されてしまう・・・そのような事態を避け、お互いが共生する世界を築くことはできないものでしょうか?

金太郎や桃太郎、アリスの世界では人間と動物は仲良くやっています。現代では、ペットと人間の暮らしはもてはやされていますが、野生生物と人間の暮らしは別々のものです。その距離を少しでも近づけ、野生生物と共生できる世界を目指すこともアニマルパスウェイの役割と思っています。

私たちがつくった巣箱は、ヤマネ以外にもヒメネズミやシジュウカラ・ヒガラなど色々な動物に利用されています。ある場所では巣箱にぎっしり雛が詰まっていてとても驚きました。人間が少し手を貸せば、様々な動物がそれを利用してくれるものです。動物に感想は聞けませんが、森を行き来して行動範囲が増え、場合によっては結婚相手も見つけられれば、きっと喜んでくれるのではないでしょうか?

アニマルパスウェイの開発・普及や巣箱づくりを通して、これからもニホンヤマネと大成建設の関係を生物多様性保全への取組の一端として続けてまいります。

最後に、ニホンヤマネは半年以上も体温を低下させて眠る超省エネ動物であり、現在、宇宙でヤマネの生理や冬眠の研究を行おうとする計画が進められています。やがて長距離宇宙旅行や滞在するための手掛かりにつながるものとして、人類の未来に大きく貢献するだろうと信じています。