エコ&クラウド時代のデータセンターの姿

データセンターのモジュール化の動き(ネスト・クラウド その1)

クラウドコンピューティングの普及に伴い、米国を中心とした海外では大規模なデータセンターの建設が進められています。その中でキーとなるのが、モジュール化の考え方です。

データセンターのサーバー室には、ラック、電源、空調、防災、防犯などの設備が必要です。これまでは大きな空間の中に、それぞれの設備を実装する方法が一般的でしたが、最近になって、これらをモジュール化して展開する方法が見られるようになりました。モジュールは、ユニットやポッドと呼ばれることもあります。

モジュール化によるメリットは、必要な時に必要な数のユニットを設置することで、データセンターの最適化を図ることができ、過剰な設備投資を防ぐことができる点にあります。また、各モジュールをシステム的に独立させることが可能となり、増設に伴う障害発生のリスクを極小化できます。

このモジュール化の考えを更に推し進めたものが、コンテナ型データセンターです。

コンテナ型データセンターは、2007年頃から米国でいくつかの製品が登場し、2008年にはサン・マイクロシステムズが日本で初めて販売を開始しました。ISO規格の輸送用コンテナの中に、サーバーラック、電源・通信配線、空調設備、消火設備を組み込んだコンテナ型データセンターは、従来型のデータセンターと比べて、少ない初期投資、短い構築期間、省スペース、高い空調効率、移動が可能といった特徴を持っています。

いま、クラウドコンピューティングの普及とともに、コンテナ型データセンターへの注目度が高まっています。米国では大量のコンテナを導入したデータセンターが作られています。

なぜ今コンテナを使ったデータセンターが増えているのでしょうか?

それは、クラウドコンピューティングの特徴であるリソースの自由性に起因していると分析しています。クラウドコンピューティングは、情報システムの「所有から利用へ」の流れを具現化するもので、ユーザーがクラウド(雲)の中にあるコンピュータ・リソース(資源)をネットワークを介して、必要な時に必要な分だけ自由に利用できるという形態です。

サーバーやストレージなどのハードウェア、OS、アプリケーション、ネットワークなどのリソースが尽きることは許されず、高い拡張性と柔軟性が求められます。近年は、サービスの基盤であるデータセンターも重要なリソースとして位置付けられるようになりつつあり、同じような機能が求められます。

そのため、データセンターを新設する際も、従来のように大空間のサーバー室を構築するより、コンテナを必要に応じて適宜、配置して行く方が、拡張性や柔軟性が高いことは明らかです。加えて、導入期間の短縮や省スペース、高効率空調によるCO2削減といった利点もあり、今後ますます普及が予測されます。

米国では、広大な敷地に100を超えるコンテナを並べたデータセンターの事例が見られます。しかし、日本では屋外にコンテナ型データセンターを並べることは、法規上難しく、一工夫しなければなりません。

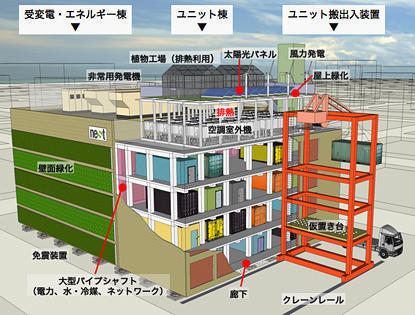

今後、日本でもコンテナ型データセンターが普及することを見据え、大成建設では「ネスト・クラウド」という新しい施設コンセプトを提案しています。これは、用地が限られ土地代が高い日本においてコンテナ型データセンターを設置するための建物・設備を示したものです。法規のクリアはもちろん、敷地を有効活用するためにコンテナを縦積み可能にした施設であり、日本版コンテナ型(ユニット型)データセンターと言えます。

クラウド時代に求められるデータセンターの新しい形(ネスト・クラウド その2)

データセンターのモジュール化を進展させた究極の形が、コンテナ型データセンターです。アメリカでは大量のコンテナを並べたデータセンターの構築例が見られますが、敷地面積が限られる日本の場合は、縦積みタイプになると考えられます。日本では地震も多く、通常データセンターは免震構造で造りますが、同じ床面積の場合、建築面積(平面面積)が小さい方が免震装置の個数が少なく済み、縦積みタイプの方が有利です。

また、日本では法規上、屋外にコンテナ型データセンターを並べることが難しく、天候による影響を回避するという面からも、建物内に収容することが必要となります。この考えに基づいて開発したモデルが「ネスト・クラウド」です。

ネストクラウドは、「受変電・エネルギー棟」、「ユニット棟」、「搬出入クレーン」の3つで構成されています。

「受変電・エネルギー棟」には、受変電、UPS、非常用発電機、空調熱源など、サーバーの稼働と冷却に必要な設備が置かれます。

「ユニット棟」は、コンテナなどのユニットを収容する棟で、エレベーター、階段、廊下を使ってアプローチできるようになっています。壁にはユニットを出し入れするためシャッターがあり、搬出入の時だけ開放されます。背面側には、大型パイプシャフトがあり、電源、ネットワーク、水などの配線・配管がなされています。

「搬出入クレーン」は、ユニットを搬出入するもので、レールや仮置き台などを持ったネスト・クラウドのために特別に製作された装置です。

ユニットの搬入手順は次のようになります。まず、トラックが搬出入クレーンに横付けされ、ユニットが吊り上げられ仮置き台に置かれます。次に、クレーンが所定の位置まで移動し、建物のシャッターが開けられます。開口部に向かってユニットを横引きし、建物内の廊下を横断して所定の位置に設置されます。背面の大型パイプシャフトにある電源、通信、水/冷媒の配線・配管を接続すれば完了です。

ネスト・クラウドには次のような特徴があります。

- 1.スペースの有効活用

-

- 縦積み方式により、敷地を有効活用できます

- 高密度実装により、サーバー室の面積を削減できます(従来比マイナス70%)

- 階高の抑制が可能となります

- 2.拡張性と柔軟性

-

- 必要な時に必要な数だけユニットを搬入することで、容易にサーバー室を拡張できます

- ユニットの置き換えにより、データセンターとして常に最先端の性能を確保できます

- ユニットが移動できます。サーバー室の再配置も短時間でスムーズに行えます

- 3.優れた環境性能

-

- 建物がコンパクトになり配管、配線が削減できます。エネルギーの搬送ロスも少なくなります

- ユニット内の小空間で排熱処理を行うため、空調効率が高まります

- コンテナやプレハブを再利用できます

- 4.工期短縮・リスク低減

-

- ユニットが工場で生産されるため、工事期間が短縮され早期にサービスを開始できます

- 現場工事が最小化され、振動、騒音、塵埃が大幅にカットされます。安全性も高まります

- 設備がブロック化されており、増設や改修による既存のIT機器へのリスクを極小化できます

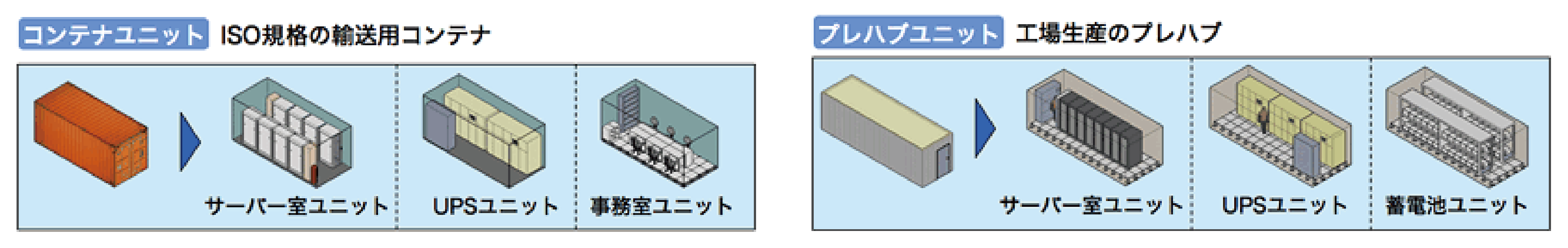

ネスト・クラウドに収容できるユニットは、コンテナ型データセンターのほかに様々なバリエーションが考えられます。コンテナに無停電電源装置を搭載したUPSユニット、作業用スペースとしての事務室ユニットなどがその例です。また、ISO規格のコンテナ以外にも、空間モジュールを壁、床、天井で囲んだ工場生産のプレハブ型ユニットも対象となります。

最後に日本におけるコンテナ型データセンターの普及に向けて、現段階での課題を挙げます。

- 1建築基準法や消防法など日本の法規との詳細部分における適合性

- 2国内データセンター事業者のビジネスモデルとの親和性

- 3コンテナ型固有の技術的課題の抽出と解決

- トレードオフの関係になりがちなフレキシビリティと堅牢性の両立

- セキュリティ対策

- 停電時の内部温度の上昇 など

大成建設は、これまで最新技術を組み込んだ数多くのデータセンターを建設してきました。引き続き、お客様のニーズを満足するデータセンターを構築して行くと共に、新しいバリエーションとして、ネスト・クラウドのようなコンテナに対応したデータセンターの検討を進めて行きます。

データセンターを取り巻く状況は日々刻々と変化しています。

データセンターの計画段階からデータセンター内部で起こる様々な現象をリアルスケールで確認していただけるシミュレーションシステムや3次元床免震システムなどデータセンターを守る技術も様々ご用意しています。

大成建設では地球環境に優しい次世代のデータセンターづくりを目指しています。これからも最新動向をフォローし、新技術の開発とノウハウの蓄積を行っていく所存です。